识字

| 阅读 |

|---|

|

| 语文 |

| 阅读的种类 |

| Learning to Read |

| 阅读指引 |

| 识字 |

| 可读性 |

| 列表 |

识字(英语:literacy),有时称为读写能力,是指人阅读和书写文字的基本能力。一般是指读书和写字的能力水准到达可以沟通的能力。不识字的人称为文盲。

根据联合国教科文组织的定义,识字是指能够阅读理解及书写表达日常生活中出现简单文句的能力,亦即是读写能力[1]。更准确地说,应该是指文化程度,包括认识、理解、解释、创造、通讯、计算、表达、阅读各种印刷、电脑显示、光盘影像等等资料的能力。识字的意义也可能包括可以理解和某一族群有关的符号系统,及理解和使用此一符号系统有关的能力。

识字的基本定义也可以是借由印刷或手写文字的批判性诠释而增加了解,是终生的思考历程。各种识字(包括以下提到的广义识字)的关键是阅读能力的发展,一开始是有能力了解口话及书写的文字,慢慢的对文字有深入的了解。阅读发展和一连串复杂的语言学基础有关,包括对于语音的认知(音系学)、拼字或书写模式的认知(正写法)、字义的了解(语义学)、文法的了解(语法学)及词内部结构(词法学),这些能力提供了流利的阅读及理解的必要基础。当有了这些能力时,读者就有完整的识字能力,包括可以接触书报杂志、进行批判性分析、准确且一致的写作、利用文字中的资讯和想法作为正式决策及创造性观点的基础。

历史

[编辑]早期的文字

[编辑]古苏美人在公元前3500年至3000年之间发明了文字[2]。世界上至少有五个文化独立的发明了文字,包括有美索不达米亚、埃及、印度河流域文明、低地中部美洲以及中国[3][4]。

最早期的书写起源自苏美尔,约在公元前3500年至3000年之间,位在美索不达米亚南部。此时的文字是“高度功能性的东西,因为贸易以及大规划生产,需要管理新的资料以及新型的治理而产生。”[5]。美索不达米亚的书写系统来自其记录系统,在记录系统中用印记标记来管理贸易和农产品[6]。标记系统是楔形文字的前身,在人们开始在黏土板上记录资讯起就开始使用。原始楔形文字中不只是数字,也包括所记数物品的形意符号[3]。

埃及圣书体在公元前3300年至3100年出现。埃及象形文字书写系统第一个有语音学价值的书写系统。

中美洲低地的文字最早是西元前900至400年的奥尔梅克文明及萨波特克文明所使用的。这些文字用字形的文字以及由点和线组成的数字标示系统,来标示皇家图像以及日历系统。

中国最早的文字可以追溯到公元前1200年的商朝。这些符号最早记录在骨头上,记录所献的牺牲、所得到的贡品、所捕获的野兽,这些都是精英社会的活动。这些文字就是甲骨文是汉字的始祖,其中包括了语素文字以及符号。

印度河文字大部份是图象式的,目前还没解译。一般认为是从右到左书写,而且是语标文字。因为还没有解译,专家还不确定这些文字是否是完整独立的文字系统。不过也有人认为这是由哈拉帕文化产生的独立文字系统。

上述的例子说明了早期的文字和权力有紧密的关系,主要是用在管理实务上,由于统治阶层的人很少,可能只有不到1%的人认得这些文字。

古典时期以及中古世纪的西方识字率

[编辑]以往人们曾认为大多数古典时期的人是不识字的[7],近来研究的结果不是如此[8][9]。Anthony DiRenzo认为古罗马文化是“以书本以及登记为基础的文明”,而且“不论是为奴或是自由身,都不可能不识字。”[10]。Dupont也有类似的论点:“不论是在公众生活或是个人生活中,到处都是文字:法律、日历、神社规章、或是丧葬墓志铭会刻在石头或青铜上的。共和国有大量有关公众生活各层面的报告。”[11]。 罗马的民政部门和市政当局一样,产生了大量用在司法、财政以及管理上的文件。军方有大量有关;补给以及值班名册的记录及报告。特别是大企业的商人、托运者及地主(以及其员工)都要有识字能力。

第四世纪末的沙漠神父帕科缪希望进到修道院的人是会识字的[12]:

他们会给他二十篇诗篇、或二卷保罗的书信、或是其他圣经的经卷。若他不识字,他要在第一、第三、第六小时到可以教导且被指派教导的人那里,站在他面前以非常感谢的心学习。要为他写下每一个音节、动词和名词的基础,就算他不想学也要强迫他阅读。

在公元第四世纪和第五世纪时,教会设法让神职人员有较好的程度,特别是主教,一般认为主教需要接受古典教育(这是在上等社会中受到他人认可的象征)。即使是公元470年西罗马帝国灭亡之后,识字仍然是精英的标志,而且沟通技巧在政治以及教会生活中都很重要(主教主要来自参议院阶级),因此有新的文化融合,形成了“基督教罗马宗教”[13]。不过因为没有以往罗马帝国的大型行政机构,识字不像以往那么重要。在当时的识字率可能不到30-40%[14]。在黑暗时代,识字率最高的是神职人员和修士,这些人可能会成为西欧各国的管理阶层。

古典时期之后的不识字情形,因为缺乏书写媒体而更加恶心。西罗马帝国解体后,莎草纸也不再进口到欧洲。因为莎草纸容易损坏而且在潮湿的西欧不容易保存,羊皮纸取而代之,但羊皮纸昂贵,只有教会以及有钱人才可以取得。纸是在十一世纪由西班牙进入欧洲。接下来的四十年中,纸的使用慢慢的往北边流传,在十五世纪时已大幅取代羊皮纸,只有豪华手稿还使用羊皮纸。

宗教改革强调每个人可以直接读圣经,因此也强调识字的重要性。新教国家最早提倡全面性的识字[15]。斯堪的纳维亚国家在17世纪初成为全国识字的国家。

识字和工业化

[编辑]近代的工业化在十八世纪从英格兰和苏格兰开始,这些地方的农民识字率相对较高(尤其是在苏格兰)。因此可以招募识字的工匠、技术工作者、工头和管理人员来监督新兴纺织厂和煤矿厂的工人。大部份的劳工是没有技术的,特别是在纺织厂内,即使是八岁的儿童在处理杂务上就已经相当的合用,而且可以增加家中的收入。当时的确有儿童不在学校中读书,而是和父母一起在工厂中工作。不过在十九世纪中期,没有技术的劳工在西欧已相当普遍、英国的工业已经升级,需要更多的工程师以及有技术的工作者,来处理技术文件以及一些复杂的情形。识字成为了被雇用的必要条件[16]。1870年时,有一名政府的高级官员告诉国会[17]

- 基础教育的快速提供是工业繁荣的基础。若在公民没有接受基础教育的情形下,教授他们技术是没有用的。没有接受教育的劳工—我们许多的劳工完全没有接受教育—有很大的比例是没有技能的劳工。若我们放下我们的工作,让人们继续的没有技能,就算他们有强壮的身体以及坚定的意志,在全世界的竞争下会招架不住。

现代的识字情形

[编辑]识字率在现代的定义是一个国家中15岁以上的合法“劳动人口”中能读写文字的人的比率,目前,全球平均识字率正在增加当中,但是世界上依然有不少失学的人口。在开发中国家,识字率呈现上升趋势,已开发国家的识字率基本上保持稳定。识字率能反映出一个国家教育普及的程度,也可反映出一个国家的发展水平,同时在某种程度中也可以反映出国家的政局安定性,另一方面,识字率增加和国民义务教育实施、印刷术普及、电视节目加上字幕等也有著关联。

自二十世纪中,识字率的增加

[编辑]

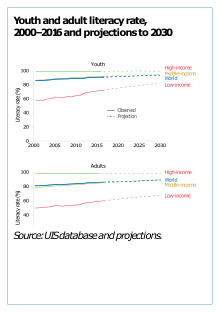

联合国教育、科学及文化组织发行的识字率资料指出,全世界的成人识字率平均每十年增加5%,从1950年的55.7%到2015年的86.2%。不过近四十年来,人口成长的速度很快,因此不识字的人口仍在持续增加,从1950年的7亿人到1990年的8.78亿人。此后,不识字人口在2015年减少到7.45亿人,原因是全球的教育政策、识字提升、印刷媒体的普及,及资通讯科技(ICT)的进步。不过各区域的识字率发展相当的不平均[18]。

区域差异

[编辑]全球不同地方的识字率有很大的差异。在北美洲、欧洲、西亚及中亚的成人(十五岁以上)不论男女,几乎全部都识字。在亚太地区和以及拉丁美洲和加勒比海地区,成人识字率超过90%[19]。其他区域的不识字比率较高:2013年的教科文组织统计研究所(UIS)资料指出,南亚和北非的识字率为67.55%,而撒哈拉以南非洲为59.76%[20]。

在世界上大部份的地区,年轻人的识字率高,因此随著时代的演进,以及教育的普及,年轻人不识字的比率会越来越低[21]。不过在撒哈拉以南非洲以及南非(不识字的年轻人在此地区的很多),儿童和青少年上学的比例较低,因此较多年轻人不识字的情形会持续一段较长的期间[22]。根据2013年的UIS资料,年轻人(从15岁到24岁)的识字率在南非和北非是84.03%,在撒哈拉以南非洲则是70.06%[20]。不过不识字的人也可能会得到一些因识字而有的好处。例如若家中有其他识字的人,不识字的人可以经由其他人的协助和分享,而对生活有一些助益。最近经济学家Kaushik Basu和James Foster的研究开始将不识字的人分为两类,一类是“家中有其他人识字的不识字者”(proximate illiterate),另一类是“被隔绝的不识字者”(isolated illiterate),是指家中完全没有人识字的不识字者。需要注意的是在贫穷的国家里,许多的不识字者是属于“被隔绝的不识字者”,家中其他的人也都不识字,完全无法经由家人得到识字可能会有的生活助益。

研究资料指出,近二十五年来,识年率快速的成长[18]。联合国提出17项可持续发展目标中的第四项“确保有教无类、公平以及高品质的教育,及提倡终身学习”也因此得到动力[23]。

性别差异

[编辑]

根据2015年教科文组织统计研究所的资料,全世界不识字的成年人当中有63%是女性,从1970年到2000年,两性识字率的差距减少到原来的一半[26]。不过最近二十来,两性识字率的差距维持不变[19]。一般而言,识字率的性别差异没有地区性差异那些明显。不同国家整体识字率的差距仍然大于同一国家内,不同性别的识字率差异[27]。自从1990年起男性的识字率增加到了80%,两性识字率的差距就开始缩小[18]。

撒哈拉以南非洲的识字率最低,而两性识字率的差距也最大:女性中只有52%识字,男性识字的比例则是68%。北非(男性识字率86%,女性识字率70%)和南非(男性识字率77%,女性识字率58%)也持续有两性识字率的差异[19]。

1990年在泰国宗滴恩进行的世界全民教育论坛(World Conference on Education for All)关注两性识字率差异的问题,鼓励开发中国家优先提升女性的识字率[28]。

在许多情境中,女性的不识字也和性别不平等有关。玛莎·努斯鲍姆认为不识字的女性其工作机会受到限制,恶化其家庭内部讨价还价的地位,更容易陷在受虐待的婚姻中,成为受害者。甚至,努斯鲍姆将女性识字的能力,跟有效沟通,和他人合作的潜力连在一起[29]。

对健康的影响

[编辑]不识字,无法阅读印刷文字,也就表示比较无法获得现在医卫卫生以及营养上的新知,而这方面的不知道会造成许多健康上的问题[30]。特别是在开发中国家,不识字率往往也和儿童死亡率有关系。在这些国家,识字的母亲所生下的小孩,活到五岁以上的机率比不识字母亲所生下的小孩要多50%[31]。公共卫生研究越来越关注识字技能的潜力,可以让女性更可以接触医疗系统,也对其儿女的健康有帮助[32]。

2014年的叙述性研究调查计划,将尼日利亚奥约州妇女的读写能力和其社会经济地位相关联。研究认为在此地区推动识字可以“带来经济上的力量,鼓励乡村的女性有卫生习惯,这对降低生育率以及死亡率都有帮助。”[33]

对经济的影响

[编辑]许多政策分析把识字率作为对一个区域的人力资本价值的关键性衡量标准。例如,识字的人比不识字的人更容易训练,通常有更高的社会经济状态。[34]因而他们也能拥有更好的健康以及雇用机会。识字增加工作机会和获得高等教育的机会。

俄罗斯学者安德烈·科罗塔耶夫等人发现了十九世纪初的认字水准和二十世纪末的现代化及经济提升之间的关系,他们认为:“有认字能力的人比较可以创新,比较有机会在现代化及经济成长中获益。”[35]。

爱尔兰全国成人识字机构(NALA)在2009年分析成人识字训练的成本及效益。结论是对于个人、工作的公司、政府财政都有经济效益。甚至国家的国民生产毛额也会提升。以爱尔兰十等级国家认证框架(Irish ten level National Qualifications Framework)为准,一个人若提升一等级,个人年收益为€3,810,国家因减少社会福利及税金增加的收益则为€1,531[36]。

推动识字的计划

[编辑]在识字发展中,在家中非正式的学习扮演重要的角色,不过小学课程也会提高儿童的识字率。许多识字推动计划也会强调公共教育的持续普及[37]。这种广泛的教育改善常常需要以政府为中心来推动,而非政府组织进行的地区性计划(特别在乡村)也很重要[38]。

青年以及成人的识字计划,常常是源自大型国际发展组织的赞助,例如美国国际开发署就找了比尔及梅琳达·盖茨基金会和全球教育伙伴关系支持开发中国家儿童识字率的“早期阅读评估计划”(Early Grade Reading Assessment)[39][40]。像是国立成人继续教育学院等识字倡议团体,常常会呼吁联合国教科文组织、国际劳工组织、世界卫生组织及世界银行优先支持成人女性的扫盲计划[41]。推动成人识字的计划也常会伴随著其他的计划进行,例如在埃塞俄比亚、摩洛哥和印度会结合成人识字计划和职业训练,以鼓励女性及其他缺乏工作机会的边缘化族群的人参与训练,并且设法处理其生活上的需求[42]。

联合国教科文组织终身学习研究所在2013年发表了一组个案研究[43],是许多成功增昇女性识字率的计划。这个报告提到的国家来自不同的地区,所得水准也不同,反映了“需要让女性取得识字能力,来增进她们的权力”。[44]。UNESCO之所以推动扫盲,有一份是为了回应全球化以及所产生的“向知识化社会转变”的趋势[45]。全球化带来挑战,但也带来新的机会:许多教育及发展的专业人士认为新的资通讯科技可以提升儿童和成人识字的可能性,甚至是那些一直努力用传统方式提升识字率的国家也是如此[46]。

非营利组织LitWorld在2007年成立,目的是为了提升全世界的识字率。LitWorld的本部在美国,此组织发展了许多全球的计划,不分儿童的种族、性别及经济能力,要教导他们听说读写的语言能力[47]。

以识字做为国家发展指标

[编辑]

联合国开发计划署(UNDP)统计的人类发展指数,三个指数之中,有一个是教育。最早版本中,成人识字率占教育加权指数的2/3,不过UNDP在2010年时将成人识字率改为上学的平均年数。2011年的UNDP研究论文认为此修改是“确保目前的相关性”,全球识字率在1970年至2010年已成长到一定的程度,因此识字率“在未来提供的资讯没有那么多。”[48]。不过其他研究者针对不将识字率作为发展指标及目标一事己有示警,特别是边缘化群体(例如女性或是乡村人口)[49]。

识字是人权

[编辑]在中古时期,只有少数精英份子以及教士才有读和写的能力,现代则不然,会希望社会上的每一个人都有这样的能力[50]。识字是种人权,在终身学习以及社会变迁上格外的重要。不论是国际二十一世纪教育委员会1996年报告,或是1997年的汉堡宣言“识字一般认为是处在快速变化的世界上,所有人都需要有的基本知识和技能,这是基本的人权(...)。有上百万人(其中大部份是女性)没有机会学习,或是其识字能力不足以主张他们的权利。因此要让他们可以这么做,就成为一大挑战。这代表了创造可以学习的前置条件,也包括提升相关的意识,并提升其能力。识字是参与社会、文化、政治和经济活动以及终身学习的催化剂。”[51][52][53]。

欧洲识字政策网路(European Literacy Policy Network,简称ELINET)是由欧洲识字推广专业人士组成的协会,在2016年[54]发表了名为“识字权力的欧洲宣言”(European Declaration of the right to literacy)的文件[55]。其中提到:“欧洲的每个人都有学习识字的权力。欧盟成员需确保不分年龄、社会阶级、宗教、种族、出生地及性别,每一个人都有需要的资源以及机会,来发展充份而且可持续的识字能力,目的是可以有效了解及使用书面文字交流,包括手写文字、印刷品或是数位型式的文字。”

广义的识字

[编辑]literacy一词也可以延伸到有关不同类型非文字讯息的理解及应用,此时一般会翻译为“素养”或“文化”。例如视觉素养就加上对于视觉影像的理解和应用,像肢体语言、图片、地图及影像等。非文字讯息也可能包括媒体或是电子文字,对应的能力则为媒体素养及数位素养。这些能力的重要性会随著社会和文化不同而不同。

相关条目

[编辑]参考资料

[编辑]- ^ UIS-AIMS and Literacy Assessment. UNESCO Bangkok. [2012-08-06]. (原始内容存档于2011-06-24).

- ^ Yuval Noah Harari. Sapiens. McClelland and Stewart, Penguin Random House. 2014: 137. ISBN 978-0-7710-3851-8.

- ^ 3.0 3.1 Chrisomalis, Stephen (2009), "The Origins and Coevolution of Literacy and Numeracy", in Olsen, D. & Torrance, N. (Eds.), The Cambridge Handbook of Literacy (pp. 59-74). Cambridge: Cambridge University Press.

- ^ Writing Systems (PDF). [5 August 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-14).

- ^ Easton, P. (in press). "History and spread of literacy", Excerpted from Sustaining Literacy in Africa: Developing a Literate Environment, Paris: UNESCO Press pp. 46-56.

- ^ Schmandt-Besserat, D. The earliest precursor of writing. Scientific American. 1978, 238 (6): 38–47. Bibcode:1978SciAm.238f..50S. doi:10.1038/scientificamerican0678-50.

- ^ See for example: Harris, William V. Ancient literacy 1st Harvard University Press pbk. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1991. ISBN 9780674033818. OCLC 436359723.

- ^ Wright, Brian J. Ancient Literacy in New Testament Research: Incorporating a Few More Lines of Enquiry. Trinity Journal. 2015, 36: 161–189 [2021-04-28]. (原始内容存档于2021-08-16).

- ^ Kolb (ed.), Anne. Literacy in Ancient Everyday Life. Boston: De Gruyter. 2018. ISBN 9783110591880.

- ^ Di Renzo, Anthony. His master's voice: Tiro and the rise of the roman secretarial class (PDF). Journal of Technical Writing and Communication. 2000, 30 (2): 155–168 [2021-04-28]. S2CID 153369618. doi:10.2190/b4yd-5fp7-1w8d-v3uc. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-28).

- ^ Dupont, aFlorence. (1989) Daily Life in Ancient Rome Tr. Christopher Woodall. Oxford: Blackwell; p. 223

- ^ Pachomius, Rule 139.

- ^ Jas Elsner, Imperial Rome and Christian Triumph, 1998, p. 141, ISBN 0-19-284201-3

- ^ This connection is pursued in Alan K. Bowman and Greg Woolf, eds., Literacy and Power in the Ancient World, (Cambridge) 1994.

- ^ How religion may affect educational attainment: scholarly theories and historical background. Pew Research Centre. Pew Research Centre. [28 January 2020]. (原始内容存档于2021-04-30).

- ^ Theodore S. Hamerow, The birth of a new Europe: State and society in the nineteenth century (University of North Carolina Press, 1989) pp 148–174.

- ^ Hamerow, p 159.

- ^ 18.0 18.1 18.2 UNESCO. Reading the past, writing the future: Fifty years of promoting literacy (PDF). Paris, UNESCO. 2017: 21–23, 26 [2021-05-06]. ISBN 978-92-3-100214-4. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-30). 引用错误:带有name属性“:4”的

<ref>标签用不同内容定义了多次 - ^ 19.0 19.1 19.2 UNESCO Institute for Statistics. Adult and Youth Literacy (PDF). UIS Fact Sheet. September 2015, No. 32 [2 May 2016]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-15).

- ^ 20.0 20.1 UIS. Education : Literacy rate. data.uis.unesco.org. [22 May 2016]. (原始内容存档于2020-02-26).

- ^ Wagner, Daniel A., Fatima Tuz Zahra, and Jinsol Lee. (2016). Literacy Development: Global Research and Policy Perspectives (页面存档备份,存于互联网档案馆). In Childhood and Adolescence: Cross-Cultural Perspectives and Applications. Ed. Uwe P. Gielen and Jaipaul L. Roopnarine. Santa Barbara: ABC-CLIO. p. 105. ISBN 978-1-4408-3223-9.

- ^ Wagner, Daniel A., Fatima Tuz Zahra, and Jinsol Lee. (2016). "Literacy Development: Global Research and Policy Perspectives (页面存档备份,存于互联网档案馆)." In Childhood and Adolescence: Cross-Cultural Perspectives and Applications. Ed. Uwe P. Gielen and Jaipaul L. Roopnarine. Santa Barbara: ABC-CLIO. p. 106. ISBN 978-1-4408-3223-9.

- ^ THE 17 GOALS | Department of Economic and Social Affairs. sdgs.un.org. [2020-09-22]. (原始内容存档于2021-05-14).

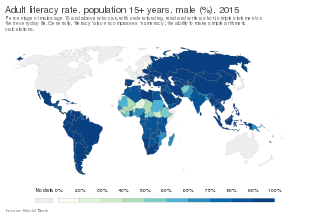

- ^ Adult literacy rate, population 15+ years, male (%). Our World in Data. [15 February 2020]. (原始内容存档于2021-04-23).

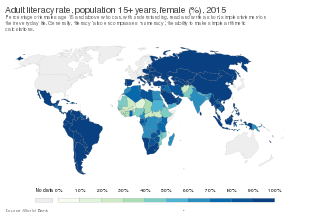

- ^ Adult literacy rate, population 15+ years, female (%). Our World in Data. [15 February 2020]. (原始内容存档于2021-04-23).

- ^ Dorius, Shawn F.; Firebaugh, Glenn. Trends in Global Gender Inequality. Social Forces. 1 July 2010, 88 (5): 1941–1968. ISSN 0037-7732. PMC 3107548

. PMID 21643494. doi:10.1353/sof.2010.0040 (英语).

. PMID 21643494. doi:10.1353/sof.2010.0040 (英语).

- ^ The World Bank. (2012). "Education and Health: Where do Gender Differences Really Matter (页面存档备份,存于互联网档案馆)?" in Gender Equality and Development: World Development Report 2012. Washington, D.C: The World Bank: 114.

- ^ Agnaou, Fatima. Gender, Literacy, and Empowerment in Morocco. Routledge. 1 January 2004 [2021-05-10]. ISBN 9780415947657. (原始内容存档于2021-05-10) (英语).

- ^ Nussbaum, Martha C. Women's Education: A Global Challenge. Signs: Journal of Women in Culture and Society. 1 January 2004, 29 (2): 332–333. ISSN 0097-9740. S2CID 144593937. doi:10.1086/378571.

- ^ Puchner, Laurel D. Literacy links: Issues in the relationship between early childhood development, health, women, families, and literacy. International Journal of Educational Development. 1 July 1995, 15 (3): 307–319. doi:10.1016/0738-0593(94)00041-M.

- ^ The Economic and Social Cost of Illiteracy: A Snapshot of Illiteracy in a Global Context (PDF). World Literacy Foundation. 24 August 2015 [2 May 2016]. (原始内容 (PDF)存档于2016-04-21).

- ^ LeVine, Robert A.; Rowe, Meredith L. Maternal Literacy and Child Health in Less-Developed Countries: Evidence, Processes, and Limitations. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 2009, 30 (4): 340–349 [2021-05-07]. PMID 19672161. S2CID 21609263. doi:10.1097/dbp.0b013e3181b0eeff. (原始内容存档于2021-08-16).

- ^ OKOJI, O. F., & LADEJI, O. O. (2014). Influence of Adult Literacy Education on Socio-Economic Empowerment of Rural Women in Oyo State, Nigeria. Gender & Behaviour, 12(3), 6016-6026.

- ^ Phonics. It's Profitable. The Phonics Page. [2007-12-11]. (原始内容存档于2007-12-21).

- ^ Korotayev, Andrey; Zinkina, Julia; Bogevolnov, Justislav; Malkov, Artemy. Global Unconditional Convergence among Larger Economies after 1998?. Journal of Globalization Studies. 2011年11月, 2 (2) [2013-07-19]. (原始内容存档于2013-12-26).

- ^ nala.ie (PDF). [2011-11-23]. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-23).

- ^ Wagner, Daniel A., Fatima Tuz Zahra, and Jinsol Lee. (2016). "Literacy Development: Global Research and Policy Perspectives (页面存档备份,存于互联网档案馆)." In Childhood and Adolescence: Cross-Cultural Perspectives and Applications. Ed. Uwe P. Gielen and Jaipaul L. Roopnarine. Santa Barbara: ABC-CLIO. pp. 103-104. ISBN 978-1-4408-3223-9.

- ^ Beckman, Paula J.; Gallo, Jessica. Rural Education in a Global Context. Global Education Review. October 2015, 2 (4): 7 [23 May 2016]. ISSN 2325-663X. (原始内容存档于2016-06-25) (英语).

- ^ Early Grade Reading Assessment.

- ^ Bartlett, Lesley and Julia Frazier (2015). "Literacy and Development." In Routledge Handbook of International Education and Development. Edited by Simon McGrath and Qing Gu. ISBN 1317752236.

- ^ National Institute of Adult Continuing Education (2012). Women's Right to Literacy: Advocating Women's Right to Access Learning Literacy through International Development (页面存档备份,存于互联网档案馆). Leicester: NIACE.

- ^ UNESCO Institute for Lifelong Learning (2013). "Literacy Programmes with a Focus on Women to Reduce Gender Disparities (页面存档备份,存于互联网档案馆)." Hamburg: UIL.

- ^ unesdoc

.unesco .org /images /0022 /002225 /222588e .pdf - ^ UNESCO Institute for Lifelong Learning (2013). "Literacy Programmes with a Focus on Women to Reduce Gender Disparities (页面存档备份,存于互联网档案馆)." Hamburg: UIL. p. 7.

- ^ UNESCO (2006). "Mapping the Global Literacy Challenge (页面存档备份,存于互联网档案馆)." In Education for All Global Monitoring Report. p. 187.

- ^ Wagner, Daniel A., Fatima Tuz Zahra, and Jinsol Lee. (2016). "Literacy Development: Global Research and Policy Perspectives (页面存档备份,存于互联网档案馆)." In Childhood and Adolescence: Cross-Cultural Perspectives and Applications. Ed. Uwe P. Gielen and Jaipaul L. Roopnarine. Santa Barbara: ABC-CLIO. p. 112. ISBN 978-1-4408-3223-9.

- ^ Our Approach. LitWorld®. [2021-04-20]. (原始内容存档于2021-04-22) (美国英语).

- ^ Klugman, Jeni, Francisco Rodriguez, and Hyung-Jin Choi. (April 2011). "The HDI 2010: New Controversies, Old Critiques (页面存档备份,存于互联网档案馆)." United Nations Development Programme. p. 19.

- ^ Stromquist, Nelly. Adult Literacy and Women: A Present Account. Dialogues in Social Justice: An Adult Education Journal. 17 March 2016, 1 (1) [2021-05-10]. (原始内容存档于2021-04-17) (英语).

- ^ Benson Mkandwire, Sitwe. Literacy versus Language: Exploring their Similarities and Differences. Journal of Lexicography and Terminology. 2018, 2 (1): 37–55 [38].

- ^ UNESCO 1997. The Hamburg Declaration on Adult Learning, The Agenda for the Future, the Fifth International Conference on Adult Education (CONFINTEA V).

- ^ Fifth International Conference on Adult Education (1997) - CONFINTEA V. 15 February 2018 [2021-05-10]. (原始内容存档于2021-05-13).

- ^ UNESCO. Mobile phones and literacy: Empowerment in Women's Hands; A Cross-Case Analysis of Nine Experiences (PDF). 22-23: UNESCO. 2015 [2021-05-10]. ISBN 978-92-3-100123-9. (原始内容存档 (PDF)于2017-05-17).

- ^ European literacy policy network (ELINET). [22 March 2021]. (原始内容存档于2020-12-30).

- ^ European Declaration of the Right to Literacy. 2016 [2021-05-10]. (原始内容存档于2021-05-13).